科学技術振興調整費「女性研究者支援モデル育成」

プログラムで「キャリアウエイ・ユニバーサル化日大モデル」が採択

物質応用化学科 教授 長田 洋子

わが国が将来にわたり活力ある経済・社会を創造していくためには,多様な人材の能力を活用するとともに,新たな発想を取り入れていくことが重要です。その人材として女性医師,女性公務員,女性研究者

があげられます。しかし,いまや日本の大学の女子学生の割合は30%近く,大学院生も25%が女性であるのに,女性研究者の比率は,12.5%(2007年)と先進国中で最低であり,理工系女性研究者比率となると約5%,欧米と比べて著しく低いありさまです。

1999年に男女共同参画社会基本法が制定されました。2005年12月には「第2次男女共同参画基本計画」が閣議決定され,特に重点的に取り組むべき事項として,2020年までに社会のあらゆる分野における指導的地位において女性の占める割合が30%以上になることが望ましいと盛り込まれました。この計画では科学技術分野における多様性を確保し,知的財産の創出,国際競争力の向上のため女性研究者の採用機会を確保すること,また、理工系分野の人材育成の観点から,女子高校生のこの分野の進路選択の支援についても言及されています。2006年3月に閣議決定された第3期科学技術基本計画にも「女性研究者の活躍促進」「女性研究者の積極的採用」がうたわれています。この状況を受けて文部科学省においていくつかの事業がスタートし,科学技術振興調整費「女性研究者支援モデル育成」,「女子中高生理系選択支援」などが予算化されました。

日本大学は本部研究委員会内に「男女研究者共同参画専門部会」を設置し,2008年2月第一回日本大学男女研究者共同参画シンポジウム「総合大学における先導的男女研究者支援モデルの構築に向けて」を日本大学会館で開催,その後もいろいろな企画を次々と実行しました。そして,2008年に「キャリアウエイ・ユニバーサル化日大モデル」事業が文科省の平成20年度科学技術振興調整費「女性研究者支援モデルの構築に向けて」を日本大学会館で開催,その後もいろいろな企画を次々と実行しました。そして,2008年に「キャリアウエイ・ユニバーサル化日大モデル」事業が文科省の平成20年度科学技術振興調整費「女性研究者支援モデル育成」に採択されました。実施予定規模は年間5000万円,予定期間は3年です。この事業の目的は,女性研究者がその能力を最大限に発揮できるよう,また,仕事と家庭を両立できるように大学の研究環境の整備や意識改革を進めることにあります。もう一つの目的は,付属女子中学・高校を有する日本大学の特性を生かし,女子中高生が理系を選択するのを支援することです。これらの事業の実施は理工学部,生物資源科学部,医学部が中心となって行われています。

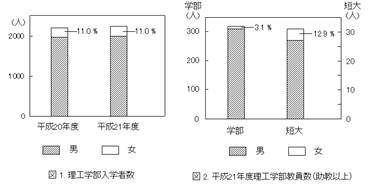

日本大学の女子学生数は2万人(日大全体の30%)と他大学と比較すると日本一多く,大学院生の女子比率は前期課程23%,後期課程30%ですが,その比率は理工学部で約10%(図1)とかなり低くなっています。その中でわが物質応用化学科の女子院生の比率は20%と健闘しています。一方,日本大学全体の専任教員のうち女性は360名(12%)ですが,そのうちでも助教・助手の比率が高いので職位の向上が課題です。そのため専任教員(研究職)の25%,新規採用専任教員の20%以上を女性とすることが本事業の当面の目標になっています。理工学部ではさらに厳しい現状でわずか3%が専任教員であり(図2),物質応用化学科でも23名の専任教員のうち筆者のみ女性です。教授・准教授など上位の女性研究者数があまりに少ないと,研究者を目指す次世代の女性の意欲が失われるのではないかと懸念されます。

大学全入時代を向え,各大学ではさらなる女子学生の確保が重要課題となっている現在,日本大学においても,2008・2009年度は中学生から研究者までを対象に講演会,シンポジウム,啓発セミナー,女子中高生向けの実験教室など多くの催しを学内外で開催しました。今後は,これらの啓発事業により理工学部に入学した女子学生が希望通りの道に進めるよう,企業も含めた就職先を確保することが非常に重要な課題となるでしょう。

女性研究者支援モデル育成プログラム